<피아니스트> 절망 속에서 예술은 어떻게 살아남는가

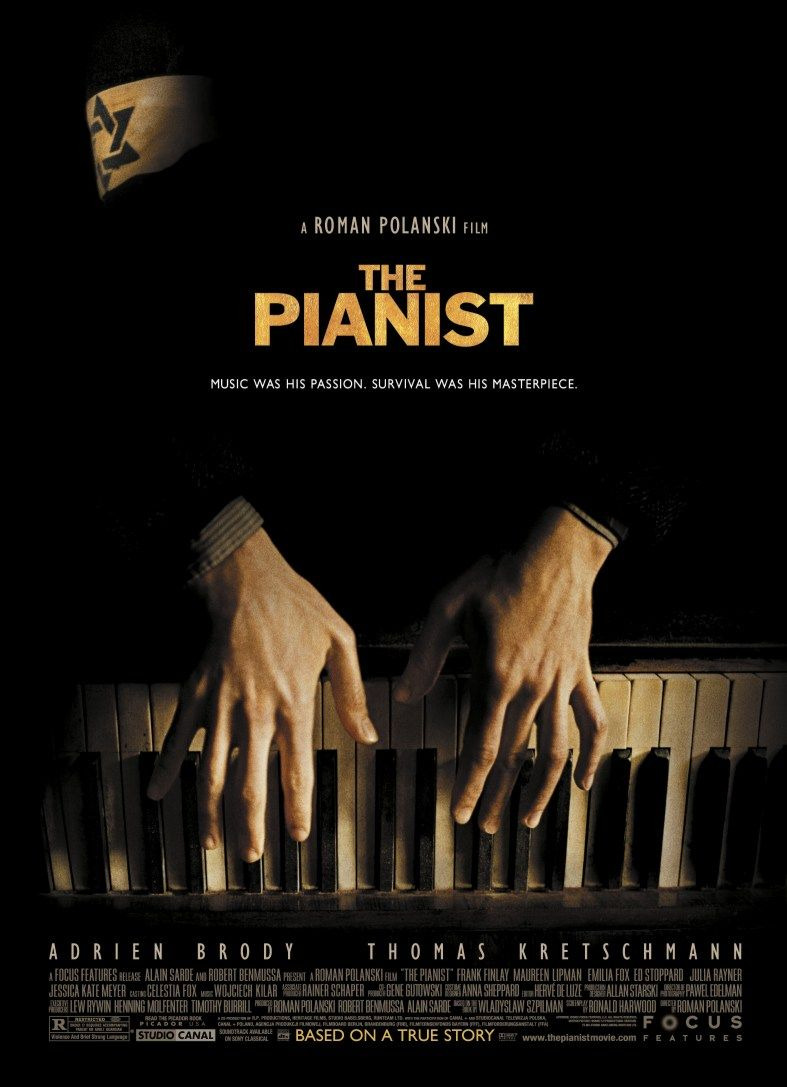

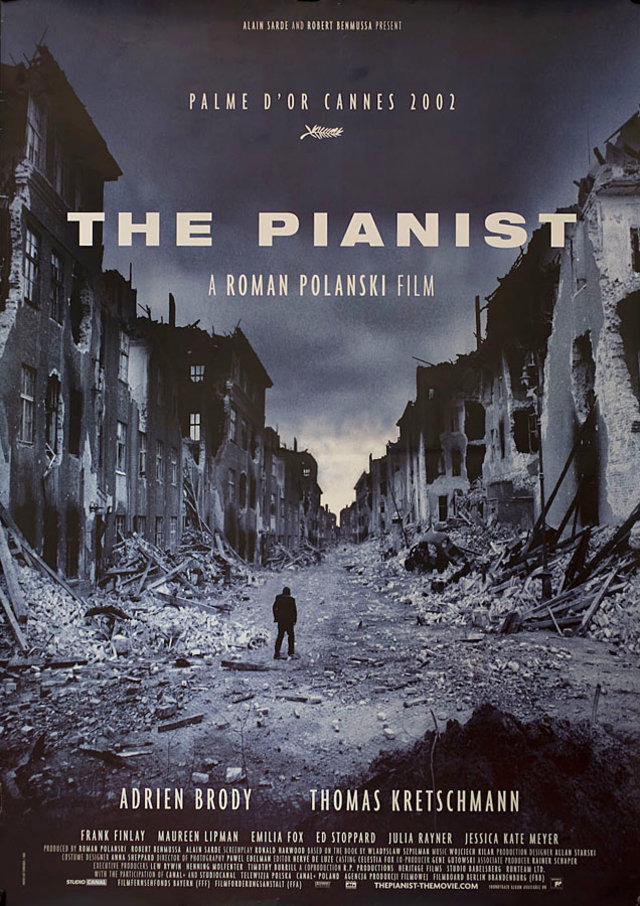

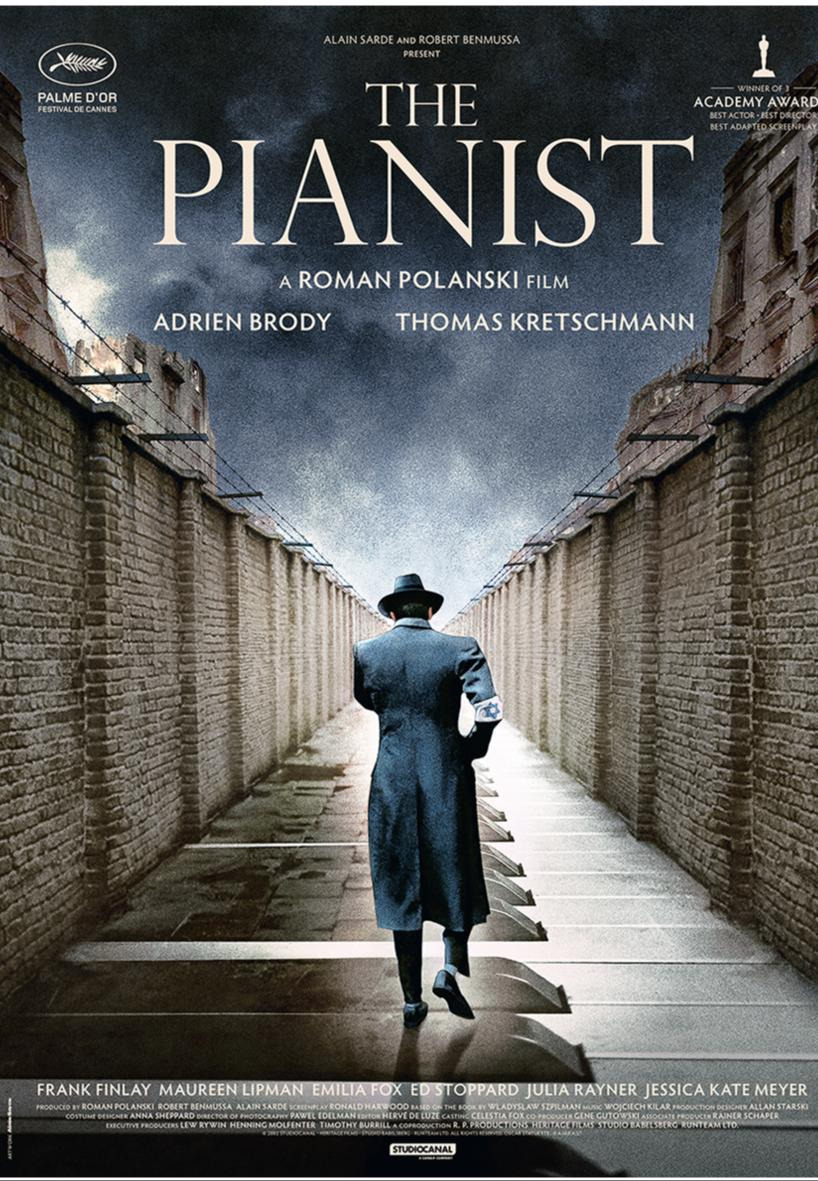

피아니스트 The Pianist, 2003

독일 전쟁 외 148분 (재) 12세이상 관람가 (재)

감독 로만 폴란스키

출연 애드리언 브로디, 토마스 크레취만, 에밀리아 폭스, 프랭크 핀레이

Well-acted and dramatically moving, The Pianist is Polanski's best work in years.

훌륭한 연기와 감동적인 이야기, <피아니스트>는 폴란스키 감독의 근작들 중 최고작이다.

로튼 토마토 총평

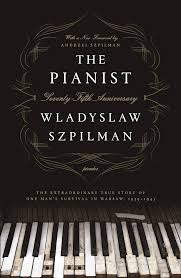

<피아니스트>는 폴란드 태생의 유대인 피아니스트 블라디슬로프 슈필만의 회고록 'The Pianist: The Extraordinary True Story of One Man’s Survival in Warsaw, 1939–1945'을 바탕으로

세기의 천재 감독 로만 폴란스키가 만들어낸 제2차 세계 대전, 홀로코스트 영화입니다.

폴란드에서 평화롭게 지내던 유대인 가족이 나치의 침공에 의해 해체되는 모습을 그려낸 단순한 전쟁영화를 넘어선 깊은 성찰의 작품이며 예술과 인간성, 생존과 침묵, 그리고 전쟁의 비극을 개인의 시선을 통해 섬세하게 조명합니다.

1939년 폴란드 바르샤바. 유명한 유대계 피아니스트 블라디슬로프 스필만은 한 인기 라디오 프로그램에서 쇼팽의 야상곡을 연주하다 폭격을 당한다. 이후 유태인인 스필만과 가족들은 게토에서 생활하지만, 결국 수용소로 향하는 기차에 몸을 싣게 된다. 가족들을 죽음으로 내보내고 간신히 목숨을 구한 스필만은 허기와 추위, 고독과 공포 속에서 마지막까지 생존을 지켜나간다. 나치의 세력이 확장될 수록 자신을 도와주던 몇몇의 사람마저 떠나자 완전히 혼자가 되어 자신만의 은신처에서 끈질기게 생존을 유지하는 스필만. 어둠과 추위로 가득한 폐건물 속에서 은신생활 중 스필만은 우연찮게 순찰을 돌던 독일 장교에게 발각되고 지상에서의 마지막 연주가 될지도 모르는 순간, 온 영혼을 손끝에 실어 연주를 시작하는데…

<피아니스트>는 폴란드 유대인 피아니스트 블라디슬로프 슈필만의 실화를 바탕으로 한 이야기입니다.

전쟁이라는 극단적인 상황 속에서 예술가로서의 정체성을 지켜내고자 하는 한 인간의 고군분투를 담고 있으며, 이 과정에서 예술이 단순한 표현 수단이 아니라 존엄의 최후 방어선임을 보여줍니다.

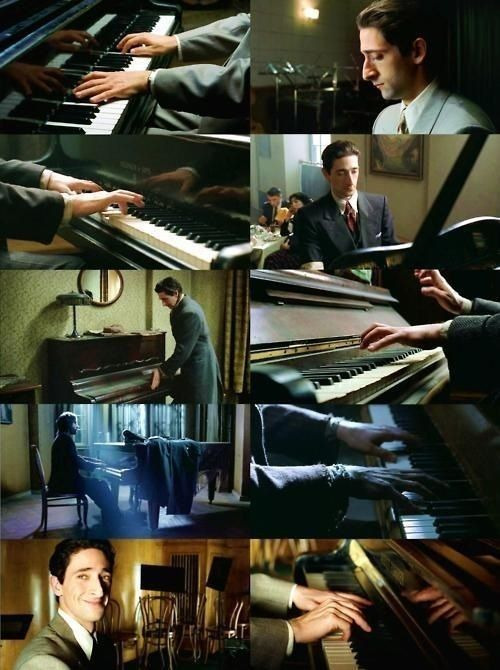

피아노는 영화 속에서 단지 악기가 아니라, 슈필만이 인간으로 남기 위한 도구로 작동합니다.

전쟁이 격화되며 그가 피아노를 만질 수 없게 되었을 때에도, 머릿속에서 연주되는 슈만과 쇼팽의 음악은 그에게 삶의 의지를 불어넣습니다. 폴란스키 감독은 음악이 존재하지 않는 침묵의 공간을 통해 오히려 음악의 존재감을 더욱 강렬하게 부각시킵니다.

로만 폴란스키 감독은 이 영화를 통해 전쟁의 참상을 극적으로 과장하지 않고, 오히려 절제된 시선으로 현실을 담담하게 담아냅니다.

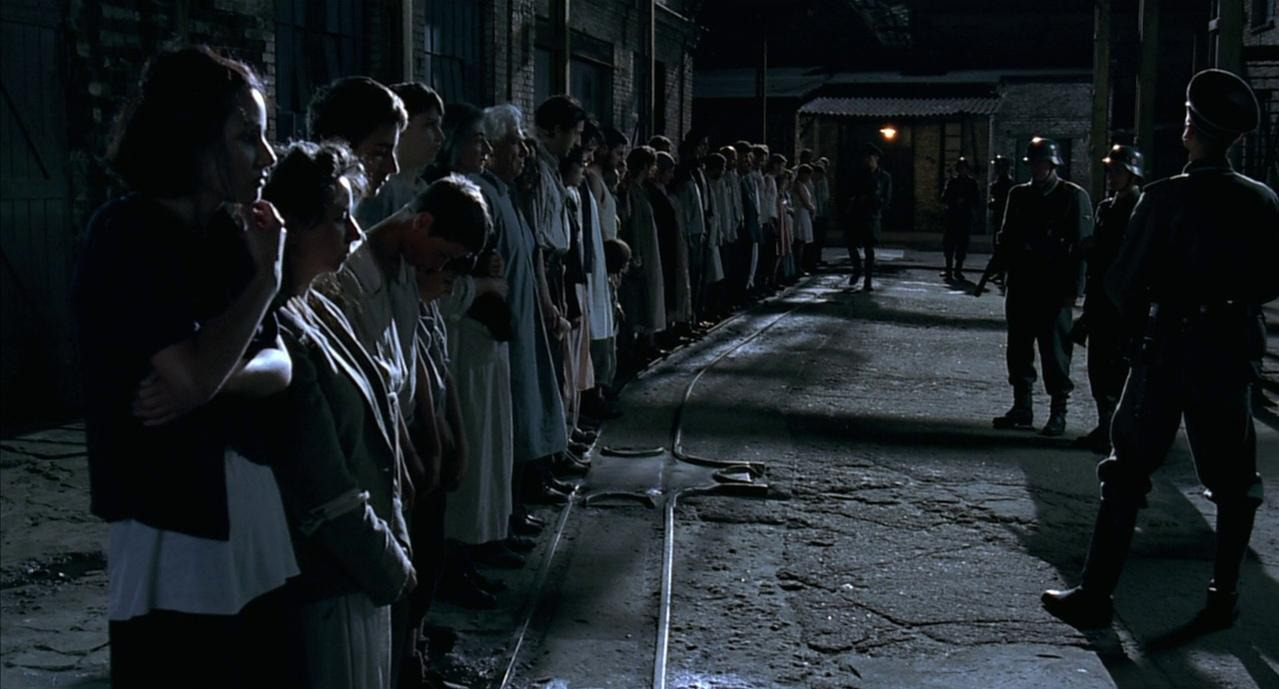

유대인이 거리에서 무자비하게 살해당하는 장면은 슬로모션도, 감정 과잉의 음악도 없이 그저 일상의 일부처럼 처리됩니다. 이는 전쟁 속 비극이 어떻게 일상화되고 인간성이 무너지는가를 잔인할 정도로 직시하게 만듭니다.

촬영 역시 주목할 만합니다. 바르샤바의 폐허가 된 거리, 벽지에 남은 피아노 자국, 비어 있는 콘서트홀… 이 모든 요소들이 시각적 침묵으로 작용하며, 말보다 더 많은 의미를 전달합니다. 폴란스키는 카메라를 통해 관객을 전장 한가운데로 끌고 오면서도, 도덕적 판단을 유보한 채 사유를 유도합니다.

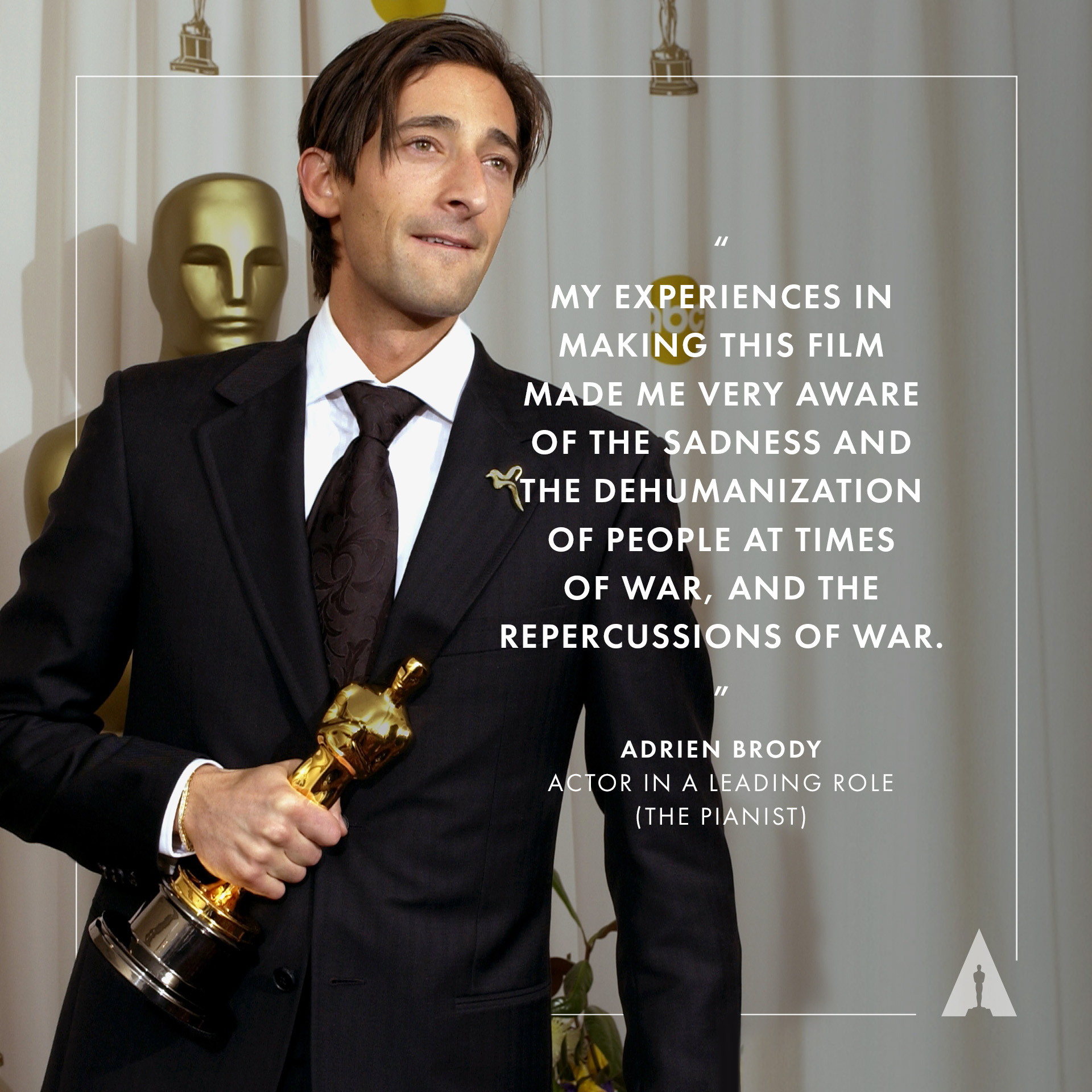

이 작품에서 애드리언 브로디는 단순한 연기를 넘어서 그 인물 자체가 되었습니다.

그는 실제로 수개월간 피아노를 연습하고, 14kg 이상을 감량했으며, 영화 후반부에서는 거의 대사 없이도 내면의 고통과 생존 본능을 온몸으로 표현합니다.

브로디의 눈빛 하나, 피아노 앞에 앉은 그의 손의 떨림, 굶주림과 추위에 지친 그의 몸짓은 말 이상의 감정을 전달합니다.

그의 연기는 생존자 특유의 죄책감과 허무함을 담고 있으며, 이로 인해 관객은 극도의 몰입과 감정이입을 경험하게 됩니다. 그가 이 영화로 아카데미 남우주연상을 수상한 것은 단순한 상 이상의 의미를 지닙니다.

영화 후반부, 슈필만이 폐허가 된 건물에서 마주하는 독일 장교 하우젠(토마스 크레취만 분)은 매우 상징적인 인물입니다.

그는 적군이자 점령군이지만, 동시에 슈필만에게 음식을 건네고 피아노 연주를 요청하며 인간적인 면모를 드러냅니다. 이 장면은 영화의 긴장 구조를 무너뜨리면서도, 전쟁 속에서도 남아 있는 인간성의 가능성을 제시합니다.

폴란스키는 선과 악의 이분법적 구도를 거부합니다. 그는 인간을 판단의 대상이 아니라 도덕적 딜레마의 존재로 그리며, “전쟁 속에서도 인간일 수 있는가?”라는 질문을 조용히 던집니다.

영화의 마지막 장면에서, 살아남은 슈필만은 다시 피아노 앞에 앉아 연주를 시작합니다.

음악은 다시 들리지만, 그가 겪은 고통과 상처는 화면 너머로 여전히 생생하게 남아 있습니다. 피아노의 선율은 화려하지만, 그 배경에는 말로 설명할 수 없는 상실과 생존의 무게가 담겨 있습니다.

결국 <피아니스트>는 전쟁에 대한 분노의 영화가 아니라, 인간성에 대한 애도의 영화입니다. 예술은 끝까지 살아남았지만, 그것은 결코 이전의 그것과 같을 수 없습니다. 음악은 다시 울리지만, 이전과는 다른 방식으로 우리에게 말을 겁니다.

<쉰들러 리스트>, <인생은 아름다워>, <줄무늬 파자마를 입은 소년>과 함께 홀로코스트 영화의 걸작으로 평가받고 있습니다.

이 영화는 일반적인 홀로코스트 영화와는 다르게, 등장인물들을 단순히 희생자나 가해자로만 묘사하지 않고, 다양한 인간 군상을 균형 있게 그려냅니다.

예를 들어, 유대인들의 음식을 빼앗아 먹는 유대인, 나치에 협력한 유대인 경찰이지만, 결국 슈필만을 구해주는 친구 이츠하크, 슈필만이 숨을 곳을 제공받은 후, 그를 ‘유대 놈’이라며 비난하는 이웃 여자, 슈필만의 이름을 팔아 넘긴 뒤 배신하는 안텍 등이 등장합니다.

그 중에서도 가장 중요한 인물은 독일군 장교인 빌헬름 호젠펠트로, 그는 실제로 많은 유대인을 구해낸 인물입니다. 영화 속에서 그는 슈필만을 발견하고 피아노를 연주하게 한 후 몰래 도움을 주면서, 나치의 만행 속에서도 인간의 양심을 지킨 군인으로 그려집니다.

또한 영화는 나치가 유대인과 폴란드인을 대하는 방식의 변화도 섬세하게 묘사합니다.

처음에는 유대인들을 무차별적으로 학살하지 않고, 점차적으로 더욱 잔혹한 방법을 사용하며 슈필만의 상황도 점점 악화됩니다.

초반에는 어느 정도 지원을 받을 수 있었던 슈필만이 후반으로 갈수록 점점 더 비참한 상태에 처하게 됩니다. 그의 옷은 너덜너덜하고, 수염도 자르고 못하는 상태에서, 제대로 걷지도 못하며, 기껏해야 쥐꼬리만 한 공간에서 새우잠을 자야 하는 처지가 됩니다.

피아노를 통해서는 그의 환경 변화를 명확히 볼 수 있습니다. 처음에는 모두가 지켜보는 가운데 연주하던 피아노가, 전쟁 발발 후에는 아무도 신경 쓰지 않게 되며, 심지어 욕을 듣기도 합니다. 나중에는 피아노를 칠 수도 없을 정도로 위험한 상황에 처하게 됩니다.

제 56회 영국 아카데미 시상식 작품상, 데이빗 린 상 수상, 남우주연상, 촬영상, 각색상, 안소니 아스퀴스 상, 음향상 후보

제 28회 세자르상 작품상, 감독상, 남우주연상, 촬영상, 음악상, 음향상 수상

제 27회 일본 아카데미상 최우수 외국영화상 수상

제 55회 칸 영화제 황금종려상 수상

제 75회 아카데미 시상식 감독상, 남우주연상, 각색상 수상, 작품상, 촬영상, 의상상, 편집상 후보 등

2003년 가장 빛나는 영화 중 하나입니다.

영화는 실제 역사적 사실에 충실한 부분이 많습니다.

예를 들어, 기존의 홀로코스트 영화에서는 게토를 경비하는 병사들을 주로 국방군이나 친위대 군복을 입힌 반면, 이 영화에서는 정확히 독일 경찰 부대인 Ordnungspolizei의 복장을 사실적으로 재현했습니다.

이 부대는 후방 치안 유지를 맡은 준군사조직으로, 군복 색깔과 계급장도 정확히 표현되었으며, 경찰 표식까지 섬세하게 묘사되었습니다. 또한, 이 경찰 부대는 유대인 강제 이주와 수용소로의 호송, 게토 경비, 빨치산 토벌 등의 업무를 수행했으며, 유대인 학살에도 참여했지만, 그들의 역할을 정확히 반영한 점에서 역사적 사실에 충실한 작품이라고 할 수 있습니다.

영국과 독일, 폴란드, 프랑스 등 여러 나라에서 합작한 작품이며 폴란드인과 유대인 배역은 영국, 폴란드, 미국 출신 배우들이 나눠서 맡았습니다. 작품에서는 영어를 쓰지만 독일군 배역은 독일어를 쓰는 독일 배우들이 맡아 독일어로 연기해 몰입감을 높였습니다.

브로디의 손 대역은 폴란드의 피아니스트 야누슈 올레이니차크가 맡았고

영화 OST에 나오는 쇼팽의 곡도 올레이니차크가 연주했습니다.

Chopin Nocturne No. 20 perf. by Wladyslaw Szpilman - "The Pianist" - Original Recording

도로타는 영화의 오리지널 캐릭터이며 실제로는 야니나 부부와 겝진스키 외에도 수많은 폴란드인들이 다양한 방법으로 도움을 줬는데 영화에서는 꽤 축약해서 나옵니다. 그 점을 제외하면 자서전의 내용은 영화와 크게 다르지 않으며 영화에 나온 에피소드들은 전부 사실입니다.

슈필만은 실제로 20살 즈음 베를린에 유학을 간 적이 있기 때문에 기초적인 독일어를 구사할 수 있었고 영화에서 독일어를 사용합니다.

CG를 거의 사용하지 않고 폭파 장면이라든가 기타 장면을 찍었기에 제작비가 많이 들어갔으며 주요 엑스트라들도 전부 폴란스키 감독이 일일이 면접봐서 캐스팅했다고 합니다.

제작진은 주인공 슈필만 역에 유대인 분위기가 짙게 나는 배우를 원했는데, 온 유럽을 뒤져도 마땅한 배우를 찾을 수 없었고 결국 <셰익스피어 인 러브>, <에너미 앳 더 게이트> 등에 출연했던 조셉 파인스를 점찍어뒀습니다.

그러나 폴란스키가 브로디를 만나며 상황은 바뀌었고 결국 브로디가 주인공 역을 맡게 됩니다. 폴란스키는 브로디를 처음 만났을 때 '그래, 바로 이 사람이야'라는 느낌을 받았다고 합니다.

슈필만이 피클 통조림을 먹는 장면은 실제로 폴란스키 본인이 홀로코스트를 겪었을 때 있었던 일이며 그것에 영감을 받아 나타낸 장면이라고 합니다.

우리나라에서는 같은 제목의 이 영화와 개봉시기가 겹친데다, 칸 영화제에서 수상한 것도 같아서 예매할때 관객들이 헷갈리는 일이 발생했습니다. 제목만 같을뿐 내용이 완전히 상극인 영화인데 하나는 독특한 사랑에 대한 내용이고(청소년 관람 불가),

또 다른 하나는 슈필만이라는 사람을 통해서 제2차 세계 대전이라는 역사적 배경을 다루고 있습니다.

<피아니스트> 최고의 명장면 1

<피아니스트> 최고의 명장면 2

<피아니스트>는 전쟁 영화의 외피를 두르고 있지만, 그 내면은 예술과 인간 존재에 대한 깊은 고찰로 가득 찬 걸작입니다.

폴란스키 감독의 절제된 연출과 애드리언 브로디의 탁월한 연기가 어우러져, 이 영화는 “말할 수 없는 것을 어떻게 말할 것인가”라는 영화 예술의 본질적 질문에 정면으로 답하고 있습니다.

예술이 전쟁 앞에서 얼마나 무력하면서도 동시에 얼마나 강인한지를 보여주는 이 작품은, 그 자체로 영화라는 예술의 가능성을 다시금 증명해 보입니다.